| “A trajetória de Paulo Dantas,

inicialmente identificada à geração de

45, assinala um movimento de retorno

ao chão natal, fundindo o sentimento

de inadaptação interior com o cenário

de danação e agonia do Nordeste” |

|

|

|

|

|

Os sertões de Paulo Dantas

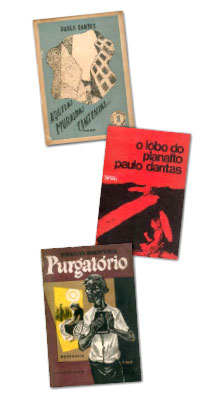

Nascido em Simão Dias, Sergipe, em 1922, Paulo Dantas

viveu na Bahia até se radicar no Rio de Janeiro (onde

trabalhou na editora Civilização Brasileira) e depois em

São Paulo, cidade na qual morreu em agosto de 2007.

Autor de vários estudos sobre Euclides da Cunha (dentre

eles Euclides: Opus 66, por ocasião do centenário de

nascimento do criador de Os Sertões), também dedicou

trabalhos a Monteiro Lobato e Guimarães Rosa. Dentre

seus mais de 30 livros, destacam-se obras de ficção

como Sertão Desaparecido (sobre o cangaço), O Lobo do

Planalto (sobre suas experiências em Brasília), Aquelas

Muralhas Cinzentas..., Cidade Enferma e a trilogia nordestina

composta por Chão de Infância, Purgatório e O

Livro de Daniel. O ensaio de J. Guinsburg aqui publicado

foi reproduzido do livro Motivos (Comissão Estadual

de Literatura de São Paulo, 1964), tendo sido escrito

originalmente por ocasião do lançamento dos dois primeiros

títulos da trilogia. O volume inclui ainda uma

resenha de 1958 sobre O Capitão Jagunço, romance de

Paulo Dantas que tem como protagonista um sobrevivente da guerra de Canudos.

|

|

|

Leia a seguir ensaio sobre o romancista Paulo Dantas, que morreu no

ano passado, escrito originalmente pelo crítico J. Guinsburg em 1956

O NORDESTE, UM TEMA INESGOTADO

O Nordeste é um braseiro ardendo na consciência

nacional. O seu sofrimento e o seu protesto

marcam profundamente a moderna literatura

brasileira, condicionando a obra de alguns dos

mais lídimos expoentes desta etapa em que os nossos escritores,

após as revoluções políticas e culturais que alteraram

a fisionomia do mundo e derrubaram velhas concepções

e cânones, despertaram para a realidade de seu país e

procuraram integrar sua contribuição no processo de autoconsciência

nacional. Evidentemente, nesta fase em que

se abandonam o verbalismo dos salões e as facilidades das

capitais, quando se deseja estabelecer a literatura no chão

de vastas áreas geográficas e humanas relegadas ao esquecimento

e transformá-la em expressão, senão em brado,

dos problemas e das condições, uma região tão típica como

o Nordeste, lastrada com um quadro de berrantes contradições

e desníveis, com uma complexa estrutura onde se

chocam, inconciliáveis e inconclusos, processos e padrões

que se acumulam há quatro séculos, deveria constituir-se

naturalmente em tema.

Assim, seu solo calcinado fixou, por exemplo, a prosa

áspera e incisiva de um Graciliano Ramos, cujas Vidas Secas

formam não só o ponto alto de um ciclo que ostenta os

nomes de Jorge Amado, José Lins do Rego, Amando Fontes,

Jorge de Lima, José Américo, Rachel de Queiroz e outros,

mas também do tema nordestino considerado em seu

conjunto, isto é, despido de suas variantes locais e reduzido

à sua essência artística e social.

Entretanto, e devemos reconhecê-lo, esta obra-prima de

análise social e psicológica, este grito de revolta contra uma

ordem de coisas que completa impiedosamente a ação cataclísmica

da natureza e resseca no ser humano a própria

condição de homem, por mais amplo que seja o seu âmbito,

por mais realizada que esteja do ponto de vista estético, por

mais justo que seja seu enquadramento dos fatores objetivos

e subjetivos, representa um ponto de partida e nunca o

de chegada. Por seu intermédio e das demais criações deste

ciclo, o Nordeste, como tema literário, adquiriu forma estética

palpável, concreta, expôs seus lineamentos, mas não

se esgotou, mesmo porque seria impossível que isso acontecesse

num único momento histórico e na perspectiva de

uma só fase, apesar das diferenças de temperamento, estilo

e tendência de seus vários representantes. Assim, ainda que

o próprio desenvolvimento não criasse novas motivações

(por exemplo, o impacto de Paulo Afonso no panorama social

da região, o pronunciamento dos traços cosmopolitas e

universais do Recife – é o caso de Osman Lins – ao lado da

vasta área de um vivíssimo localismo sertanejo etc.), restaria

a necessidade do aprofundamento e captação de aspectos

importantes à fisionomia e interpretação do Nordeste.

Por isso não cremos que se possa falar em exaustão do

tema, embora alguns críticos o considerem definitivamente

ultrapassado. Sem dúvida, o grupo exponencial do assim

chamado “ciclo nordestino” já transpôs o seu auge, ao menos

como conjunto. Mas, enquanto não se verificar uma

transformação radical na estrutura do Nordeste, enquanto

o seu drama persistir como um espetáculo periódico de

secas, retirantes, paus-de-arara etc., eletrizado, além disso,

por uma tremenda carga de um passado econômico, político

e psicológico que avulta na derrocada de suas formas

de vida e de um presente que acresce novas contradições à

sociedade em que atua sem haver resolvido as velhas, enquanto

tudo isso subsistir não acreditamos que esteja ressecado

o humo nutridor de uma literatura específica da região.

E, de fato, sem falarmos nas perspectivas do romance

de fundo urbano, social ou psicológico, os próprios temas típicos

apresentam ricos filões – o cangaceiro, o beato, o místico

etc., até agora quase inexplorados. As poucas tentativas

feitas nestes domínios: Calunga de Jorge de Lima (romance

escrito há duas décadas e que é, nalguns aspectos ora analisados,

uma obra precursora), os Cangaceiros e Pedra Bonita

de José Lins do Rego, a Assunção de Salviano de Antônio

Callado e Chão de Infância e Purgatório de Paulo Dantas indicam

realmente novas possibilidades para o romance nordestino

e um desenvolvimento da etapa anterior, já que por

enquanto não ousaríamos falar em renovação.

Neste sentido, parece-nos particularmente interessante

a contribuição de Paulo Dantas, por se tratar de um escritor

jovem, cujos livros até bem pouco seguiam, na sua temática

e na sua atitude perante o mundo, o caminho do que chamaríamos

a geração de 45, mas que de repente redescobriu

o seu chão natal, dedicando-lhe uma trilogia que já se encontra

em seu segundo volume e que constitui um retorno

à região, mas por um roteiro e com uma visão inteiramente

novos.

EM BUSCA DE CHÃO

A evolução literária que conduziu Paulo Dantas de Aquelas

Muralhas Cinzentas... até o Purgatório é, antes de mais

nada, a história de um jovem talento que, desgarrado de seu

chão, lançado na solidão urbana, no desespero da fome e

no delírio da tuberculose, descobre não só o mundo dos párias

da sorte, dos enfermos e humilhados, dos injustiçados

e oprimidos, mas também o seu próprio insulamento numa

sociedade que o aceita para rejeitá-lo e, ao mesmo tempo,

a sua incapacidade de identificar-se com qualquer categoria,

apesar de desejá-lo ardentemente. Assim, instado por

uma crescente sensação de não pertinência, por uma consciência

cada vez maior de sua condição e das cadeias que

prendem o homem, mas incapaz de transformá-la em revolta

ativa, em grito de convocação, pois não mais possui

uma raiz que vitalize o protesto reivindicador, reflui cada

vez mais sobre si próprio, na busca de um ponto de apoio,

de um fator de continuidade, de uma base de estabilidade,

até que atinge, no fundo de seu ser, a distante região biográfica

onde todas as incertezas, angústias e fugas do presente

se convertem na segurança inquestionável de um passado,

inquestionável porque é passado, na transfiguração idealizada,

onírica, dos anos de infância, na firme terra subjetiva

da lembrança.

Até aí nada de novo, apesar das peculiaridades pessoais.

Trata-se de um caminho batido que corresponde perfeitamente

a certos aspectos da vida numa época de transição, quando o indivíduo desintegrado de uma sociedade

atomizada encontra em si mesmo os únicos valores que lhe

parecem dignos de confiança. Daí, inclusive, o psicologismo,

a introspecção, o subjetivismo exaustivo, acompanhado

por vezes de um formalismo estético, que caracterizam

a literatura contemporânea em muitas de suas manifestações.

E mesmo no Brasil a chamada geração de 45, cujas origens

teremos de procurar talvez, e novamente, em Graciliano

Ramos, no dualismo de sua obra, onde Vidas Secas e São

Bernardo figuram ao lado de Angústia e Insônia, encontrou

um denominador comum neste internamento, nem sempre

sincero e feliz, nas “regiões profundas” onde “tudo é lei”, segundo

a sentença de Rainer Maria Rilke que constitui a epígrafe

de Cidade Enferma. Mas com Paulo Dantas sucedeu

que, ao se achar no próprio imo desta esfera de auto-análise,

o mesmo impulso que o levara para lá, o desajustamento

exacerbado pela sensibilidade quase neurótica, acionou o

mecanismo de retorno para o mundo exterior. Ao invés de

ficar remoendo a sua inadaptação, fundiu-a com a marginalidade

de uma região, o Nordeste. Assim, através deste salto

singular – impulsionado talvez por um sensualismo que

encontrou na terra o humo renovador e na figura de Daniel

o seu fruto aberrante mas significativo, talvez pelo choque

do reencontro com a paisagem perdida, talvez pela ansiedade

de sua busca de chão – o escritor em questão tomou

pé num solo que lhe faltava. A princípio hesita, é claro. Não

sabe se se trata apenas de um eu recuado na distância lírica

(Chão de Infância) ou se de fato tateia, ainda confuso, com

muita literatura, os contornos de algo concreto e objetivo – a

sua cidade, a sua gente, a sua região. Mas, logo, neste mesmo

livro, apercebe-se que não lida com fiapos de recordações,

com transferências alucinadas feitas na solidão, mas

com uma realidade machucada, estigmatizada, sofredora e

angustiada, mas uma realidade e não um simples fantasma

da memória. É a sua terra, a sua família.

NA SENDA DO PURGATÓRIO

O reencontro do escritor com a terra deu à sua literatura,

como já dissemos, o chão pelo qual sempre ansiara em seu

desvinculamento urbano. Entretanto, e aí aparece uma importante

diferença em relação ao grupo nordestino da geração

anterior, trata-se de um romancista que regressa à região

e não de um que parte dela. Esta surge-lhe, em primeiro

lugar, como um espetáculo ao qual ele, autor, se liga por

alguns traços mas com o qual não forma unidade orgânica.

Em certo sentido é apenas um espectador: vibrátil, sensível,

sequioso, mas subjetivamente desintegrado e reduzido

à posição de mero espectador. Contudo, a esta passividade

contemplativa, ao êxtase visual da redescoberta, logo sucede

o processo de reconhecimento da realidade, por cujo intermédio

não só efetua o levantamento deste novo espaço

social e espiritual, mas também estabelece contato com os

elementos mais afins à sua personalidade, o que lhe possibilita,

na atividade criadora, o trabalho de identificação artística.

Em Paulo Dantas, este é um fator valioso para a compreensão

dos caminhos de seu retorno à terra. Pois, se o primeiro

processo revela-lhe um cenário de derrocada e miséria,

de abandono e atraso, de ignorância e resignação, só o

segundo lhe permite integrar-se – ao contrário dos que, pelo

crescimento orgânico, tinham suas raízes firmes naquele

solo – nestas realidades sociais onde lateja o verdadeiro

Nordeste, fundir as suas angústias de marginal da grande

cidade com a decadência de sua família sertaneja e com o

simbolismo dostoievskiano que tal fato adquire nalguns de

seus tipos mais marcantes, convertendo a visão estrangeira

de um citadino, não em turismo literário, como sói acontecer,

mas na autêntica e sentida participação no sofrimento

de alguns indivíduos que representam, ou começam a representar,

todo um grupo humano e quiçá urna sociedade.

A singularidade desta trajetória determina, a nosso ver,

boa parte das qualidades e defeitos de o Purgatório. Pois,

partindo principalmente da identificação e da experiência

interior como forma de penetração do mundo nordestino

de que se encontra separado por todas uma evolução pessoal

e intelectual, entrega-se aos elementos de seu tema que

lhe falam mais diretamente e faz da vivência o motor de sua

obra. Busca por toda a parte o delírio, o impacto emocional

capaz de lhe proporcionar, sinteticamente, sem maior

esforço racional e crítico, o conhecimento das almas e do

meio-ambiente e de assegurar, assim, a autenticidade de

seu regresso, ou seja, de sua criação (pois, em última análise,

para o escritor não há regresso...). Assim, só o sentido

e vivido têm direito de expressão. Isto explica a sua atitude

em face das condições que cercam suas personagens.

Contenta-se em sugeri-las ou esboçá-las quando estas se

lhe impõem, mas sem qualquer aprofundamento, sem um

esforço mais prolongado no sentido de estabelecer suas

causas e relações, em suma, seus enquadramentos funcionais.

Tal fato não só impede a reconstrução romanesca mais

apurada, abrindo muitos claros na estrutura da obra, como

também elimina, desde logo, o protesto e a reivindicação, a

não ser por contragolpe subjetivo do próprio leitor. Por outro

lado, permite-lhe chegar imediatamente aos estados em

que a alma atinge o ápice de intensidade e, numa espécie

de ascese literária, fixá-los na inteireza obsessiva e mística

de penitentes, de loucos e torturados que vivem neste mundo

o inferno do além, que expiam uma falta coletiva: o pecado

da carne.

O sentimento dominante em Purgatório é o de culpa. É

um drama de perdição e resgate, onde uma sociedade em

decomposição exibe suas pústulas e chafurda na lama da irracionalidade,

mas ao mesmo tempo procura o caminho da

redenção, disposta a pagar, no seu desespero e na sua agonia,

o preço da renovação, mesmo que seja o da absoluta

alienação. Daí por que só os culpados com consciência de

culpa subsistem como personagens inteiramente realizadas.

Os demais debilitam-se e volatilizam-se qual fantasmas

abandonados pela emotividade do autor. É o caso de Rosto

Bonito, de Jeremias, de Jovem e Conceição, dos irmãos de

Daniel e do próprio Daniel enquanto não atinge a sua predestinação

Em alguns, é preciso dizer, há um esforço de sustentação,

pois são peças necessárias ao desenrolar da história.

Mas quão esquálidas se apresentam ante as figuras poderosas,

marcadas pelo fogo bíblico do castigo, de um Resmungo,

de uma Sensitiva (a testemunha causticante do pecado),

de um Teosóforo, de um Belmiro Evangelista, de um

Hortalino (a anunciação de Daniel). Neles, gigantes do sofrimento

e da penitência, Dantas infunde toda a sua potência

criadora e, com o alento abrasador destas criaturas, consegue

– apesar do desequilíbrio apontado – vivificar uma obra

apaixonante, onde pulsa um profundo amor pelo Nordeste.

Como vemos, a sinceridade e a pureza do romancista cimentam

a sua criação, aparam as suas faltas estilísticas e arquitetônicas

e, o que é mais importante, arrastam-no para

fora de sua dimensão individual, levando-o, talvez a despeito

dele próprio, para a esfera coletiva. Purgatório transforma-

se, assim, não apenas na purgação noturna de um eu

narrador e no relato expiatório de uma decadência, mas no

documento autêntico e humano de uma região em que medram

tipos e dramas desta ordem.

J. GUINSBURG é professor de Teoria do Teatro na ECA-USP, crítico

literário, autor de numerosos estudos sobre cultura ídiche e sobre

teatro. Editor da Perspectiva, uma das mais importantes editoras

do país, é também ficcionista, autor do volume de contos O que aconteceu, aconteceu (Ateliê Editorial).

|